„Für Werte gehen die Massen

heute nicht mehr auf die Straße.”

GESPRÄCH

VON ARTHUR KRÖN & LEONARD PLATZER

Die Idee eines vereinigten Europas ist keine neue. Wo liegt ihr Ursprung?

Natürlich ist es ein altes, europäisches Konzept. Es ist völlig zeitlos. Es hat nur einen anderen Namen gehabt. Es werden immer wieder Parallelen gezogen, die allgemein betrachtet vielleicht nicht berechtigt sind. Wenn man sie hingegen im Detail betrachtet, sind solche Parallelen sehr wohl zulässig. Was war denn die Reichsidee zur Zeit der Monarchie? Die Reichsidee war das Konzept einer übernationalen Rechtsordnung. Das war die Hauptgrundlage der Reichsidee zur Zeit der Monarchie, aufbauend auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Der Wiener Kongress war, denke ich, der Ursprung. Der Ort, wo die Rechtsstaatlichkeit die Basis des politischen Handelns wurde. Da sind die letzten Formen des Absolutismus zu Ende gegangen. Durch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wurde Privateigentum möglich. Durch den Schutz dieses Privateigentums konnte sich ein Mittelstand entwickeln und der europäische Kontinent seinen Reichtum aufbauen. Natürlich war die Rechtsstaatlichkeit zur Zeit des Absolutismus etwas anderes als in einer etwas späteren Zeit. Aber das Konzept der Reichsidee, die Idee einer übernationalen Rechtsordnung, ist sicherlich ein Vorgänger der Europäischen Union.

Ein Land muss für sich selbst entscheiden, ob es europäisch oder nicht europäisch ist. Deswegen sollten auch prinzipiell alle Länder, die die Beitrittskriterien erfüllen, die Möglichkeit haben, zur Europäischen Union dazuzukommen.

Das Prinzip der „Reichsidee“ kann man nicht übersetzen. Ich kann heute mit einem Franzosen nicht über die idée impériale sprechen, weil sie für ihn Napoleon ist. Ich kann mit einem Engländer nicht über die Imperial Idea sprechen, weil er sofort an irgendwelche Maharadschas denkt. Man muss das Konzept schon im deutschen Sinne der Reichsidee behandeln, nämlich als übernationale Rechtsordnung, die für alle Bürger gültig ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Sicherheit im Vordergrund. Das ist für mich ein typisches europäisches Konzept. Warum ist es ein europäisches Konzept? Natürlich weil es auf christlichen Grundwerten basiert. Diese christlichen Grundwerte wurden die Grundprinzipien des europäischen Kontinents.

Wenn die christlichen Werte das Fundament eines vereinten und wohlhabenden Europa sind, waren dann die Kreuzzüge das erste Beispiel der europäischen Einigung?

Sicherlich nicht. Wenn man einen gemeinsamen Krieg führt, schweißt das natürlich zusammen. Trotzdem würde ich nicht zustimmen. Die Kreuzzüge waren ein viel zu radikaler Auswuchs, wie beispielsweise auch die Inquisition. Bei einer Staatsform, die auf Freiheit und Wohlstand aufbaut, ist die Wahrscheinlichkeit solcher Auswüchse natürlich geringer als in einem totalitären System.

Wann waren wir Ihrer Ansicht nach einer Einigung Europas in der Geschichte am nächsten?

Dies ist sehr schwer zu beantworten. Wie definiere ich Europa? Die schwierigste Frage schlechthin. Für mich gibt es eine historische Perspektive, was alles zu Europa dazugehört. Natürlich würde ich lieber ein großes als ein kleines Europa sehen. Auch mit all den Schwierigkeiten, die wir uns aufhalsen würden. Mit meiner Meinung stehe ich aber ziemlich alleine da. Historisch war das Mittelmeer immer ein europäischer Binnensee. Europa hat sich im Grunde um das Mittelmeer herum gebildet. Die südliche Grenze zwischen Europa und Afrika war immer der Sahel und nicht das Mittelmeer. Die ganzen arabischen Völker, die nördlich des Sahels lebten, hatten natürlich einen extrem großen europäischen Einfluss. Es gibt viel mehr Gemeinsames als Trennendes.

Wir machen ja viel Getöse um nichts, was Ungarn anbelangt. Ich stimme nicht mit jeder Maßnahme überein, die Victor Orban setzt. Aber auf der anderen Seite haben wir im Rahmen der Europäischen Union gut funktionierende Gegenmittel.

Sollten wir die Union eher erweitern oder vertiefen?

Leute, die sagen, wir müssten entweder erweitern oder vertiefen haben das Thema verfehlt. Man kann das eine ohne dem anderen gar nicht machen. Wir müssen unseren Sicherheitsraum erweitern. Natürlich müssen wir uns auch mit den Ländern Südosteuropas auseinandersetzen und versuchen, sie in die Europäische Union einzugliedern.

Nehmen wir zum Beispiel die Ukraine her. Natürlich müssen wir ihr eine Perspektive für eine mögliche Mitgliedschaft eröffnen – unter gewissen Grundvoraussetzungen. Wenn die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt werden, gibt es auch keine Mitgliedschaft. Da ist die Europäische Union relativ klar und transparent. Natürlich gibt es auch Länder, bei denen man diskutieren muss, ob sie zu Europa gehören oder nicht. Obwohl eigentlich nicht wir das entscheiden sollten, sondern jedes Land für sich selbst. Wenn man im heutigen Georgien unterwegs ist, ist es völlig klar, dass man in einem total europäischen Land unterwegs ist. Ein christliches Land mit allen kulturellen Äußerungen, die Europa ausmachen. Ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe, dem Land zu sagen, es sei europäisch oder nicht europäisch, sondern das Land muss für sich selbst entscheiden. Deswegen sollten auch prinzipiell alle Länder, die die Beitrittskriterien erfüllen, die Möglichkeit haben, zur Europäischen Union dazuzukommen.

Was sagen Sie zu Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen, die sich nicht an europäische Grundrechte und -werte halten?

Wir haben einen funktionierenden Europäischen Gerichtshof. Ich sehe da kein Problem. Wir machen ja viel Getöse um nichts, was Ungarn anbelangt. Ich stimme nicht mit jeder Maßnahme überein, die der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban umsetzt. Aber auf der anderen Seite haben wir im Rahmen der Europäischen Union gut funktionierende Gegenmittel. Polen gerät ständig in Kritik. Da ist immer viel Geschrei. Dann gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshof – und bisher hat sich jedes Land an dieses Urteil auch gehalten. Auch Polen.

Heute gibt es keine Breitenbewegung mehr. Die Breitenbewegungen wurden von den sozialen Medien abgelöst. Ich bekomme heute für ein Wertethema die Massen nicht mehr auf die Straße.

Die paneuropäischen Idee wurde in der Geschichte (und vielleicht bis heute) zumeist von geistlichen, wirtschaftlichen und politischen Eliten verbreitet, nicht vom einfachen Bürger. Ist das ein Problem?

Das hat vor allem mein Vater, Otto Habsburg, als Problem gesehen, solange er noch Präsident der Paneuropa-Union war. Mein Vater hat die Organisation im Jahre 1977 übernommen, was natürlich damals eine rein elitäre Organisation war. Es gab keine paneuropäische Massenbewegung. Er hat damals in den 70er Jahren gesehen, dass man diesen europäischen Gedanken viel mehr verbreiten sollte. Ich glaube, er hat sehr viel dazu beigetragen, in sehr vielen Ländern eine wirkliche Breitenbewegung in Gang zu bringen, auch wenn es nicht überall funktioniert hat. Heute gibt es keine Breitenbewegung mehr. Die Breitenbewegungen wurden von den sozialen Medien abgelöst. Ich bekomme heute für ein Wertethema die Massen nicht mehr auf die Straße. Für etwas Aktuelles vielleicht, wie „Rock gegen Rechts“. Aber wenn ich sage, ich setze mich für das Prinzip der Subsidiarität ein, hole ich damit keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Diese Paneuropäische Idee eines vereinten Europa ist derzeit eine idealistische, denn Gesellschaft und Politik stehen miteinander in Konflikt.

Wie könnte man einen Griechen und einen Franzosen auf einen Nenner bringen? Was ist die Basis der europäischen Identität?

Die Basis sind selbstverständlich die christlichen Grundwerte! Ich könnte diese Frage sofort umdrehen und fragen, was denn uns von einem Chinesen unterscheidet? Da wüsste man sofort, dass in Europa andere Grundwerte vorherrschen.

Soweit sie diese auch verdauen konnten, wurden neue Nationalstaaten gegründet, die zum Teil nicht überlebt haben. Irgendwann ist dann etwas übrig geblieben. Daraus wurde Österreich.

Ist der Begriff der “christlichen Werte” nicht überholt? Einerseits in einem säkularen Zeitalter, andererseits auch in einem Europa, in dem viele Menschen mit unterschiedlichen Konfessionen oder gar ohne Bekenntnis leben?

Ich finde es überhaupt nicht überholt. Das sind Grundprinzipien, auf denen unsere Gesellschaft fußt: die christlichen Grundwerte, die sich zum Teil in anderen Religionen ebenso widerspiegeln.

Was sagen Sie zur heutigen österreichischen Identität, die bis zum Ersten Weltkrieg vor allem auf Ihrer Familie als Dreh- und Angelpunkt basierte und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg neu erfunden werden musste?

Die heutige österreichische Identität ist nicht gleichzusetzen mit der historischen Identität. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen nationalistische Ansprüche aus allen Ecken auf. Mehrere Länder haben aus dieser alten Monarchie Teile herausgebissen. Soweit sie diese auch verdauen konnten, wurden neue Nationalstaaten gegründet, die zum Teil nicht überlebt haben. Irgendwann ist dann etwas übrig geblieben. Daraus wurde Österreich. Das ist nicht böse gemeint, sondern einfach eine historische Tatsache. Trotzdem hat das, was übergeblieben ist, wieder einen österreichischen Staat ausgemacht, was für mich sehr für die historische Überlebensfähigkeit dieses österreichischen Gedankens, dieser österreichischen Idee spricht. Aber letztendlich ist Österreich heute das, was nach der Kannibalisierung der Monarchie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs übriggeblieben ist. Und da war zufällig auch die Hauptstadt drinnen, weil die nicht einem Teil zugeordnet werden konnte.

Können Sie die europäische Identität definieren?

Die europäische Identität ist natürlich die christliche Identität. Mein Vater hat mir immer Folgendes erzählt: Als er nach vielen Jahren in Amerika nach Europa zurückgekommen war, war für ihn der gravierende Unterschied zwischen den europäischen und amerikanischen Städten und Gemeinden am beeindruckendsten. In Europa wurden Städte und Orte immer um das spirituelle Zentrum herum gebaut. Zuerst gab es die Kirche und alles andere hat sich drumherum entwickelt. Wenn ich zur Kirche komme, bin ich im Zentrum des Ortes. In Amerika überhaupt nicht. Das spirituelle Zentrum kommt irgendwo am Rand einer Stadt oder eines Ortes hin und im Zentrum steht ein Geschäftshaus oder eine Mall. In den meisten Fällen gibt es dort gar kein Zentrum. Das macht Europa und das macht den europäischen Charakter aus. Die christlichen Wertvorstellungen bedeuten ja nicht unbedingt, dass ich das Christentum mit der heutigen katholischen Kirche gleichsetzen würde. Überhaupt nicht.

Graf Coudenhove-Kalergi, der Begründer der Paneuropa-Bewegung nannte 1925 die Demokratie eine „Fassade der Plutokratie”. Die Staatsmänner seien Marionetten, die Kapitalisten die Drahtzieher. In diesem Kontext hat er für eine Art „Geistesadel” plädiert, der die Demokratie teilweise ersetzen sollte. Bekennt sich die paneuropäische Bewegung heute ganz klar zur Demokratie?

Natürlich. Überhaupt keine Frage. Ich glaube nicht, dass diese Ansicht etwas ist, das man kontinuierlich in Coudenhoves Schaffenswelt tatsächlich reflektiert sehen würde. Coudenhove ist für mich einer der ganz großen europäischen Visionäre, gar keine Frage. Aber er ist auch jemand, dessen Arbeit man im Zeitkontext sehen muss.

Das ist ja schon dadurch bedingt, dass wir völlig überzeugte Europäer sind und die heutigen europäischen Institutionen unterstützen. Für mich sind die Institutionen das Faszinierende. Ich spüre das, speziell wenn ich außerhalb der europäischen Union unterwegs bin, zum Beispiel in Westafrika. Dort gibt es eine große Staatengemeinschaft, die uns vielleicht in vielen Details viel näher ist, als wir uns vorstellen. Die haben eine gemeinsame Währung, eine gemeinsame Sicherheitsstruktur und so weiter. Wenn man mit den Leuten dort redet, sagen alle: „Die Europäische Union ist etwas wahnsinnig Tolles. Der Europäische Gerichtshof, das ist genau das, wo wir hinwollen.“

Bei der paneuropäischen Bewegung handelt es sich nicht um eine Partei. Das ist ganz wichtig. Paneuropa ist eine Bewegung, die sich den Luxus erlauben kann, langfristig in europäischen Dimensionen zu denken.

Müssen wir nationalen Patriotismus aufgeben, um eine europäische Identität zu kreieren?

Überhaupt nicht. Gar nicht. Wir müssen den Nationalismus aufgeben, aber nicht den Patriotismus. Für mich sind Patriotismus und Nationalismus Antithesen. Der Nationalismus heißt: Ich bin der Beste und alle meine Nachbarn sind Untermenschen. Patriotismus ist Bauchgefühl. Ein positives Bauchgefühl. Nationalismus ist negative Ratio. Von allen europäischen Institutionen, ist der Rat die am wenigsten europäische Institution, weil sie am stärksten den nationalstaatlichen Gedanken nach wie vor beinhaltet.

Glauben Sie, dass soziale Gerechtigkeit eine Grundlage für ein vereintes Europa ist?

Prinzipiell ist eine gewisse Form der sozialen Gerechtigkeit etwas Sinnvolles, sofern die Eigenverantwortung auch einen wichtigen Platz darin findet. Ich möchte bei den christlichen Grundwerten auch die Eigenverantwortung ganz besonders herausstreichen. In dem Augenblick, wo der Staat mir die Eigenverantwortung wegnimmt, habe ich den paternalistischen Wohlfahrtsstaat – und ich sehe den Begriff des Wohlfahrtsstaates sehr wohl als etwas Negatives. Der Wohlfahrtsstaat bedeutet automatisch, dass der Staat mir meine Rechte mit meinem eigenen Geld abkauft. Das ist auf Dauer inakzeptabel und nicht tragbar. Leute, die heute zum Beispiel Schweden als Idealbild darstellen, die waren nie dort und wissen nicht, was das bedeutet. Die kennen die tatsächlichen Konsequenzen eines Wohlfahrtsstaates nicht und den Wahnsinn, der dort passiert.

Wie sieht die Zukunft Ihrer paneuropäischen Bewegung aus und was ist Ihre Motivation, daran immer weiterzuarbeiten?

Ich bin ein überzeugter Europäer und somit auch Paneuropäer. Die Entwicklung dieses Kontinents hat eine große Bedeutung für das Leben der kommenden Generationen. Ich bin total egoistisch in dieser Beziehung. Ich habe drei Kinder und ich will, dass es diesen drei Kindern mindestens genauso gut in diesem Europa geht, wie es mir gegangen ist. Bei der paneuropäischen Bewegung handelt es sich nicht um eine Partei. Das ist ganz wichtig. Paneuropa ist eine Bewegung, die sich den Luxus erlauben kann, langfristig in europäischen Dimensionen zu denken.

In Vielfalt geeint

Über die Idee eines geeinten Europa

VON ARTHUR KRÖN UND LEONARD PLATZER

Nationale Identität – ein menschliches Konstrukt aus Kultur, Sprache, Herkunft und Religion. Heute wird es als unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zur europäischen Einigung gesehen. Jedoch genügt ein kurzer Blick zurück in die Geschichte Europas, um diese oft beschworene Unüberwindbarkeit anzuzweifeln. Der Nationalstaat ist jung und keineswegs die naturgegebene Form der gesellschaftlichen Organisation. Identität muss nicht durch nationale Herkunft definiert werden. Der Beweis dafür sind tausende Jahre europäische Geschichte, unzählige Schriften und der Aufstieg und Fall transkontinentaler Kaiserreiche. Was verbindet Europa?

Erste Ansätze

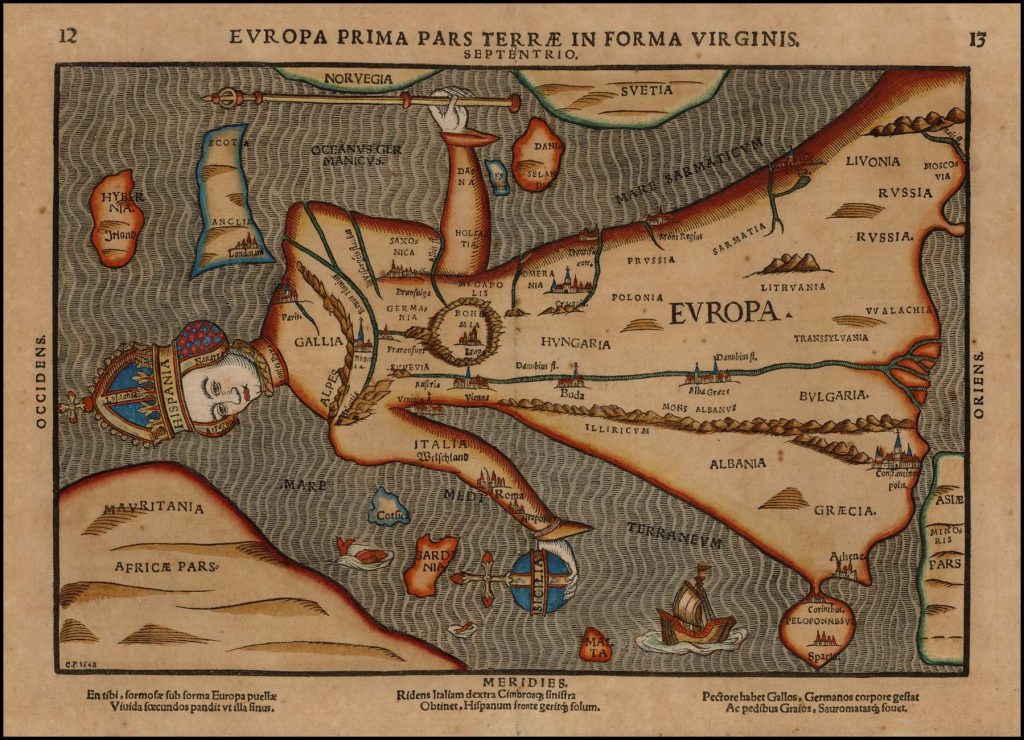

Im hohen Mittelalter war für die westeuropäische Elite die gemeinsame Religion, das Christentum, ein verbindendes Element. Pierre Dubois (1255–1321), ein französischer Scholastiker und Schriftsteller, schlug den Anschluss aller europäischer Staaten an die französische Krone vor, um eine Delegiertenversammlung europäischer Monarchien zu gründen. Das Ziel war es, die Voraussetzungen für einen weiteren Kreuzzug zu schaffen. Sebastian Münster (1489–1552) verbildlichte mit seiner Monarchia Universalis die Vision eines monarchistisch vereinten Europas, zusammengehalten durch das Christentum.

Ebenso beschäftigte sich Maximilien de Béthune um 1600 mit einer religiös motivierten Vereinigung. In einer seiner bekanntesten Werke beschreibt er 15 gesellschaftlich und politisch ähnliche Staaten, die unter einer supranationalen Organisation, dem “christlichen Europarat” geleitet werden.

An das Christentum angelehnt, jedoch mehr machtpolitischer Natur, ist die Reichsidee: Seit seinem Untergang hatten die europäischen Herrscher das Römische Reich als glorifiziertes Vorbild vor Augen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation sah sich selbst als Nachfolger des Römischen. Der Kaiser vereinte die Völker des heutigen Deutschlands, Österreichs und der umliegenden Territorien, die alle bis ins späte 19. Jahrhundert kaum eine gemeinsame „nationale” Identität besaßen, unter einer Krone. Ob man die Reichsidee als den Ursprung des paneuropäischen Gedankens bezeichnen kann oder sollte, ist allerdings mehr fraglich: Die Treue galt schließlich dem vom Papst gekrönten Kaiser und dynastischen Familien, nicht einer Nation.

Ein vereintes Europa wurde schon damals als föderales Konstrukt gedacht. Der König von Böhmen strebte Mitte des 15. Jahrhunderts einen Fürstenbund an, eine aristokratische Vereinigung, die unter seinem „Föderationsplan” regieren solle. Der Mann dachte an alles: ein europäisches Heer, ein Haushalt, ein Gericht, eine Volksvertretung, eine Verwaltung und ein Wappen. Dort setzte der Schriftsteller William Penn an, der eine Föderationsverfassung für ein vereintes Europa erstellte.

Föderalismus ist eine Staatsorganisation, in der ein Bundesstaat aus mehreren Gliedstaaten besteht. Er ist das Gegenmodell zum Zentralismus.

Auf Spurensuche: Was eint Europa heute?

Wahrlich eine Gretchenfrage. Meistens wird sie mit einem Verweis auf die europäischen Grundwerte beantwortet. Diese Grundwerte wurden 1992 im „Vertrag über die Europäische Union” (Vertrag von Maastricht genannt) festgeschrieben: Freiheit, Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschen- und Minderheitenrechte. Ihr Ursprung liegt viel weiter zurück. Das Zeitalter der Aufklärung legte die Grundsteine, auf denen unsere heutigen „europäischen Werte” fußen.

Einer seiner Vertreter war Immanuel Kant. „Sapere aude!”, “Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!”, antwortete Kant in einem Brief auf die Frage des Pfarrers, Johann Friedrich Zöller, was die Aufklärung denn eigentlich wäre. Das „Unvermögen sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen“ müsse durch eigenes Denken unabhängig von „Vormündern” ersetzt werden. Kant ruft in seiner Schrift „Die Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” zu einem Kampf gegen die Unmündigkeit des Bürgers auf, die er als teilweise selbstverschuldet ansieht. Diese müsse durch selbständiges Denken und Bildung ersetzt werden.

Etwa zur selben Zeit kam es zu einem Schlüsselmoment in der europäischen Geschichte. Die Rede ist natürlich von der Französische Revolution. Ludwig XVI, der damalige französische König, sprach in seiner Rede vor der Notabelnversammlung

”Wie der König will, so will es das Gesetz. Die neue Maxime seiner Majestät lautet: Wie es das Glück des Volkes gebietet, wünscht es der König.“

Geleitet von den Ideen der französischen Aufklärer wie Montesquieu oder Rousseau baute man eine Französische Republik auf dem Fundament der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Die Grundwerte, die von den Philosophen der Aufklärung niedergeschrieben wurden und zur Französischen Revolution führten, inspirierten im 19. Jahrhundert europaweit eine Reihe von Bürgerbewegungen. Auch wenn diese Revolutionen großteils brutal niedergeschlagen wurden, setzten sich die Ideen der Aufklärung in den Köpfen der Menschen fest. Diese Ideen wurden die bürgerliche Seele Europas, an die Menschen aus Frankreich, England und Deutschland gleichermaßen glauben konnten. Es war die erste Idee seit dem Christentum, die über alle Grenzen hinweg Anklang fand.

Die Ausbreitung der aufklärerischen Idee ging Hand in Hand mit dem Aufstieg des Nationalismus, der im Laufe des 19. Jahrhunderts Proteste und Revolutionen in ganz Europa zeitigte. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 wurde die gesamte politische Landschaft umgewälzt. Die großen supranationalen Reiche zerfielen. Der Nationalismus und demokratische Republiken hatten in Europa Einzug gehalten.

Die Geburtsstunde der paneuropäischen Idee

Einer der Pioniere der paneuropäischen Bewegung war Richard Coudenhove. Geboren in Tokio und aufgewachsen in Wien, formulierte er konkrete Vorschläge für ein zukünftig vereintes Europa. 1923 veröffentlichte der Privatmann sein Werk „Paneuropa”, in dem er zu einem Bündnis der europäischen Völker aufrief. 1926 veranstalte Coudenhove die erste Paneuropa-Konferenz, an der Vertreter aus 26 europäischen Staaten teilnahmen. Die Veranstaltung wurde zum Symbol für den neu gewonnenen europäischen Frieden, der jedoch nicht lange währte. Nach seinem von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg erzwungenen Exil in den USA gründete er 1947 die Union der Parlamentarier. Die Paneuropa-Union schloss sich mit mehreren Pro-Europäern zusammen, um Europa nicht nur in wirtschaftlichen Aspekten zu vereinen, sondern auch in Bereichen der äußeren und inneren Sicherheit. Coudenhove selbst entfernte sich im Laufe der 60er Jahre immer mehr von der Politik und schlug Otto von Habsburg als nachfolgenden Präsidenten der Paneuropa-Union vor. Durch sein Lobbying, meist hinter den Kulissen, trug Coudenhove maßgeblich zur Entstehung der Europäischen Union bei. Nach Coudenhoves Tod 1972 übernahm Otto von Habsburg die Führung der paneuropäischen Bewegung und fügte das Projekt der Osterweiterung zu den zentralen Zielen der Union hinzu. Doch Coudenhoves Idee von einem geeinten Europas lebt bis heute in ihr fort.

Die Geschichte ist ein guter Ratgeber. Doch zu vieles hat sich verändert, um ihr blind zu gehorchen: die Globalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft, die Demokratisierung und der Aufstieg des Kapitalismus. Da das vereinte Europa in der Vergangenheit offensichtlich ein rein elitäres Projekt war, muss man sich heute die Frage stellen, wie so eine Vereinigung unter neuen Umständen überhaupt aussehen soll? Es ist wichtig, sich von Persönlichkeiten wie Victor Hugo und Immanuel Kant inspirieren zu lassen, jedoch muss der Zugang ein völlig anderer sein. Lange Zeit in Elfenbeintürmen gefangen hat die Idee eines gemeinsamen Europas langsam aber doch 28 Staaten zu einer friedlicheren Zusammenarbeit bewegt, und mit der Europäischen Union ihren ersten Schritt in die harte Welt der Realpolitik getan.